新しいテレビライフを提案~JCNスマートテレビの展開状況

ジャパンケーブルネット株式会社 平田 晃

ジャパンケーブルネットでは、JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話ケーブルプラス電話の既存の3サービスに加え、2012年12月より「JCNスマートテレビ」を展開してまいりました。

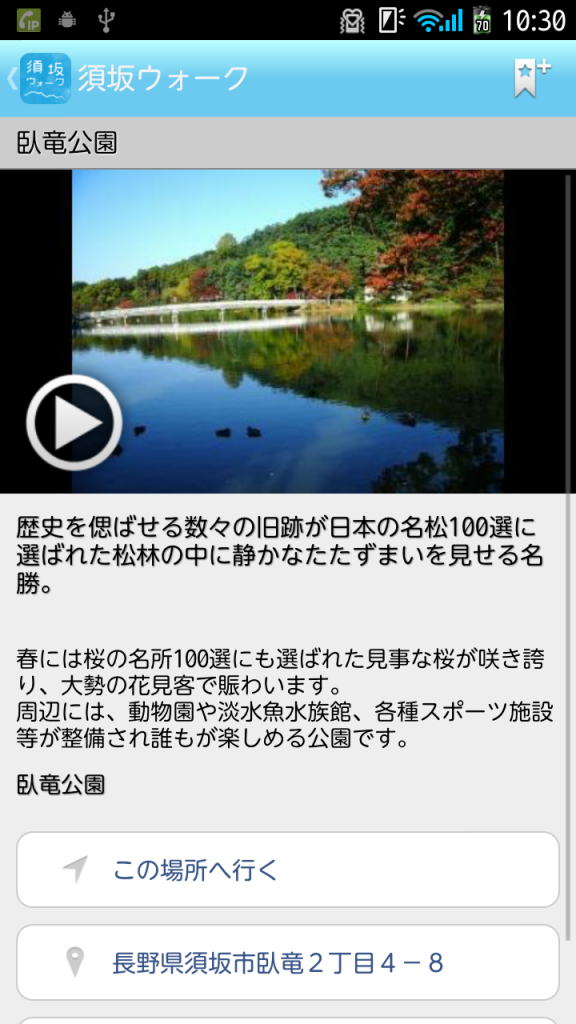

展開するにあたり、今までの「テレビ、ネット、電話」のセールスではなく、放送やIP-VODの充実、録画機能やインターネット接続機能及びWiFi-AP機能を一体提供、またお客様の興味関心を引き出す各種アプリを通じて、Smart TV Boxならではの良さを提供することができました。更に放送や録画物を2ndスクリーンとして、またリモート操作も可能となるタブレットをセット販売することにより、新しいテレビライフを提案できています。未加入者もアップセルも「JCNスマートテレビ」を中心に販売活動を推進し、既存加入者及び新規獲得ともども順調に販売数が増えております。

こういった販売活動の中、当社の営業担当者にヒアリングを実施したところ、次のようなコメントを得ています。

– Wi-Fi、DLNAの利用シーンから説明すると関心を示してくる。

– 「世界初」にお客様が興味をもつため、説明に入りやすい。

– 一緒に説明を聞いていた子供が興味を持ち、子供が喜ぶ。

このように営業現場では、これまでのSTBと比較し関心の高さを感じています。

また、お客様からは、「今までより、TVを見る頻度や時間が増えたことや、家族と一緒に見る機会が増えた」など、お茶の間を変えたという結果が聞こえてきております。

一方、「リモコンの改善要望」、「Wi-Fiが不安定」などの改善の声もいただいており、現在、リモコン改善プロジェクトの立ち上げや、Wi-Fiの提供にあたってはお客様宅でタブレットによりWi-Fi環境を測定し、宅内での接続範囲を事前に説明するなどお客様にご納得いただくためのアクションを起こしています。

JCNスマートテレビの状況について概略を記してまいりましたが、詳しい内容は8月27日に開催された第5回ハイブリッドBoxシンポジウム(日本ケーブルラボ主催)でご説明させていただきました。

機会を得られましたら、事業者の皆さまへ最新の状況をご報告できればと考えております。