プッシュ型テレビ向け生活情報配信サービス

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

本年1月までの実証実験結果を踏まえて改良を加え、

第2回目の実証実験を、エリアを拡大して今月実施予定。

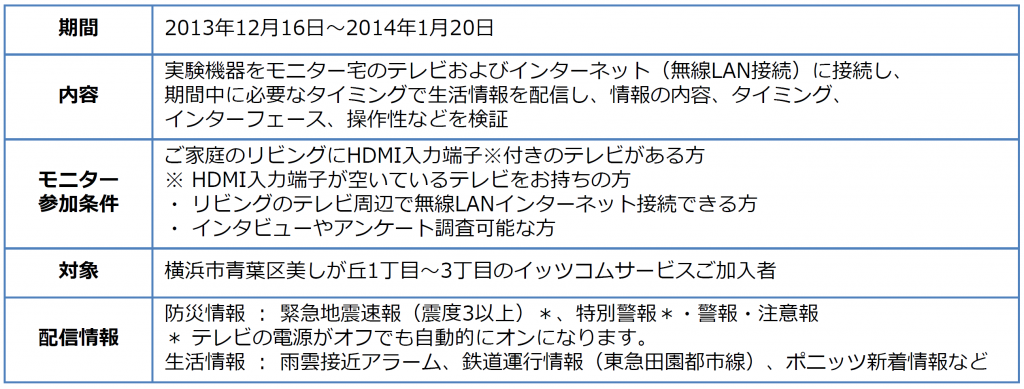

イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下、イッツコム)は、株式会社Cueformと共同で、緊急時にテレビの電源を自動でオンにして、「緊急地震速報」や「特別警報」などを音声とテレビ画面でお知らせする、『プッシュ型テレビ向け生活情報配信サービス』の実証実験(以下、本実験)を、2013年12月16日~2014年1月20日の期間、横浜市青葉区(たまプラーザ地区)で実施しました。

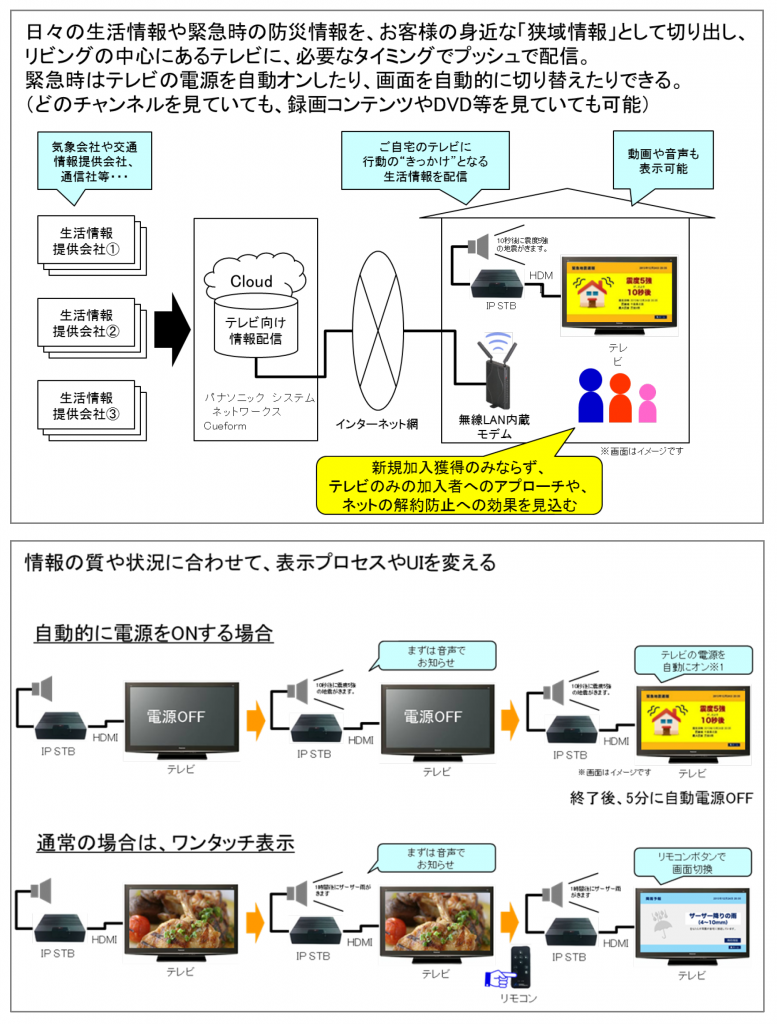

本実験では、インターネット(無線LAN接続)とテレビに接続した実験機器(IP STB)が「緊急地震速報」や「特別警報」などの防災情報の信号を受信すると、アラーム(音声)と共にテレビの電源を自動でオンにしてテレビ画面に情報を表示。また、防災情報以外に鉄道運行情報や、雨が降ってくる一時間前の雨雲の接近情報をお知らせする「雨雲接近アラーム」などの各種生活情報も自動的にアラーム(音声)および、テレビ画面でお知らせしました。

なお、本実験のシステムはデータ放送と違い、録画番組やDVDの再生時などの放送波を受信していない時でも、タイムリーに必要な情報を提供することができることが特徴です。

本実験を通じて収集した情報配信のタイミングや操作性、コンテンツ等についての意見を踏まえて改良を加え、今月より、エリアを拡大して第2回目の実証実験を実施する準備を進めています。

【お問い合わせ先】

イッツ・コミュニケーションズ(株)

ライフソリューション部(金井・角田)

e-mail:bd-syain-all@itscom.jp TEL:03-6732-7106